临床表现

临床表现

临床表现:

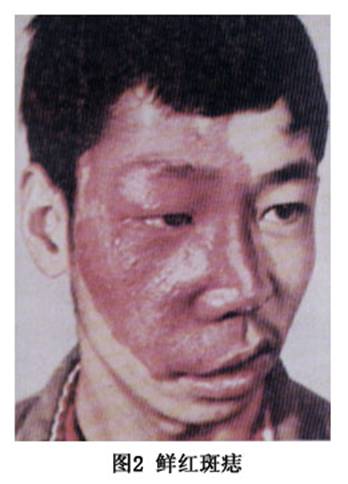

1.鲜红斑痣 鲜红斑痣(nevus flammeus)又称毛细血管扩张痣或葡萄酒样痣。出生时即存在,表现为小的红斑到大的红色斑片,颜色淡红、暗红或淡蓝色,形状不规则,不高出皮面,压之部分或完全褪色。可分两型:①中位型鲜红斑痣(medially hocated nevus flammeus):见于枕部及面中部。随着年龄的增长而消退,皮损不高出皮面。②侧位型鲜红斑痣(laterally located nevus flammeus):带见于一侧面部(图2),亦见于一侧或数侧。发生于面部者,一般随年龄的增长而颜色变深,亦可高出皮面或其上发生结节,常伴发其他血管畸形。根据受累血管部位及伴有炎症的不同而有Sturge-Weber综合征(软脑膜蛛网膜样鲜红斑痣)和Klippel-Trenaunay综合征(骨肥大性鲜红斑痣)的病名。前者出现软脑膜蛛网膜

血管瘤病,导致其下大脑皮质进行性钙化,患者可发生癫痫,对侧软瘫,亦可发生结膜、虹膜和脉络膜血管瘤病,导致青光眼或

视网膜剥离。后者可伴发软组织和骨肥大,静脉曲张和(或)动脉静瘘。

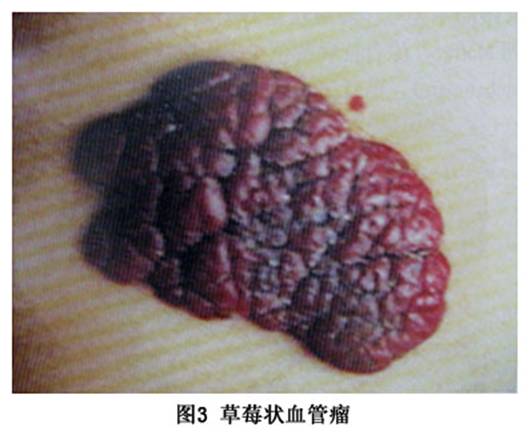

2.草莓状血管瘤 草莓状血管瘤(strawberry hem

angioma)又称毛细血管瘤(capillary hemangioma),呈鲜红色、柔软分叶状肿瘤,数目单个或数个,大小不等,通常1cm至数厘米,偶亦见整个肢体受累者,境界清楚,好发于颜面、肩部、头部和颈部(图3)。出生时就存在,但常在生后2~3个月内发生,在3~6个月内逐渐增大,此后逐渐退化。70%~90%患者在5~7岁时可自行完全消退。有些

血管瘤,可伴发

血小板减少性紫癜,即所谓的Kasadach-Merritt综合征。

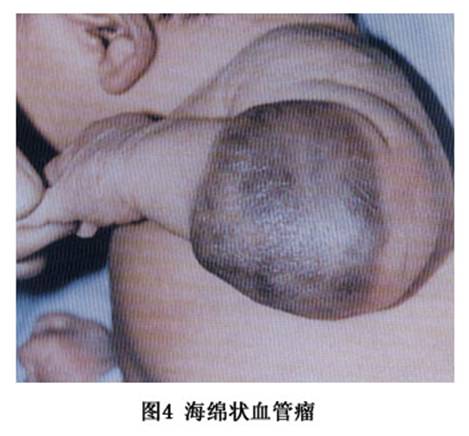

3.海绵状血管瘤 为单个或多数大而不规则的真皮内和皮下结节。表浅损害颜面鲜红或深红,表面不规则;深在性损害,颜色呈紫色,表面光滑,性质柔软,常可压缩,状似海绵。其上方可伴发草莓状血管瘤。好发于头、颈部,亦可见于其他部位(图4)。小儿出生时即存在或生后数周发生,在1年内逐渐增大,经不定的静止期后,亦可能逐渐消退,但常缓慢而不完全。海绵状血管瘤尚见于两种罕见病,即Maffucci综合征和蓝色橡皮大疱痣(blue rubberbleb nevus),前者突出的特点是软骨发育不良,导致骨化不全,骨变脆引起严重畸形;骨

软骨病可演变为

软骨肉瘤。后者

血管瘤隆起,暗蓝色,柔软可压缩,有些还带蒂,肠道经常见有

血管瘤,引起慢性出血和贫血。尸检发现除肠道外,尚可见许多器官均有

血管瘤。

治疗

治疗

治疗:

1.鲜红斑痣 治疗较困难,用可调脉冲染料激光治疗,波长577nm或585nm,脉冲时间450us可多次反复表浅治疗,为目前副作用最少,疗效好的治疗方法。无该条件时,亦可用放射线同位素32P,90Sr治疗;其他亦可应用冷冻,CO2激光表浅治疗,但应避免形成瘢痕。

2.草莓状血管瘤 小型损害绝大多数可完全消退,应说服患者家属等待其自然消退,可获得最佳美容效果。迅速增生的血管瘤,可每隔日内服泼尼松40mg,维持数周,损害可开始退化。或用

醋酸曲安奈德(去炎松)1Omg加利多卡因4ml局部注射,每周1次,5次为1疗程。长期不消退或激素治疗失败的患者,可试用可调染料脉冲激光、放射线治疗、液氮冷冻,亦可损害内注射硬化剂如5%

鱼肝油酸钠等。

3.海绵状血管瘤 治疗基本同草莓状血管瘤,偶亦需要手术切除。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防